读初敬业先生的画作,直觉是:元气充盈,生机蓬勃,像是“早上八九点钟的太阳,正在兴旺时期”。

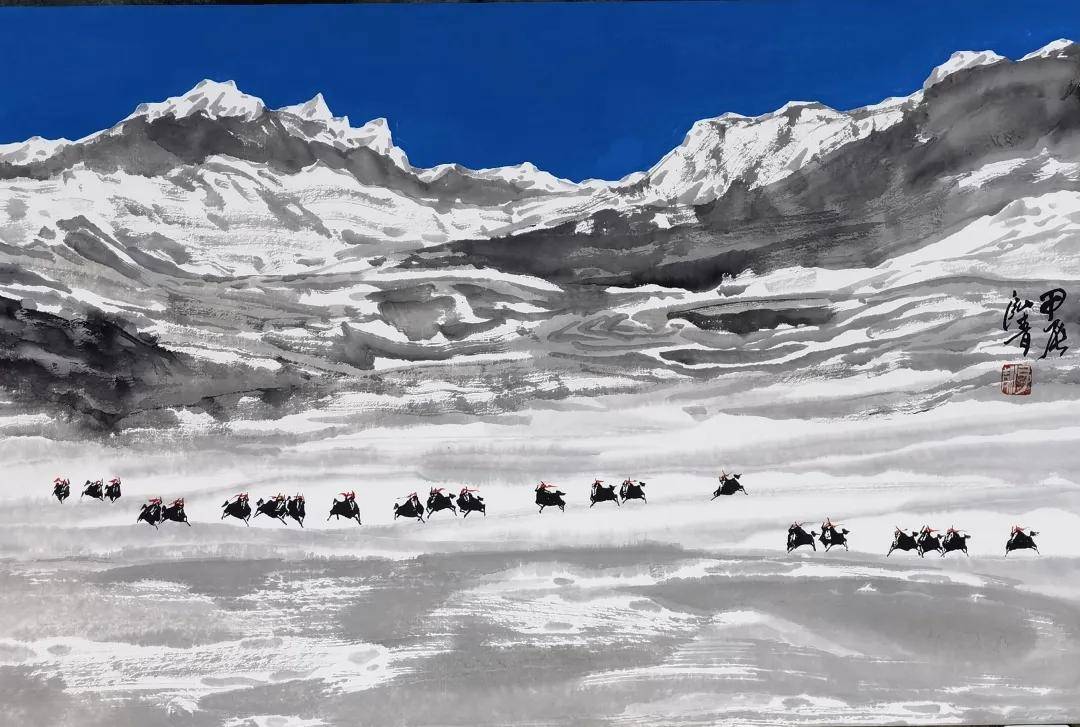

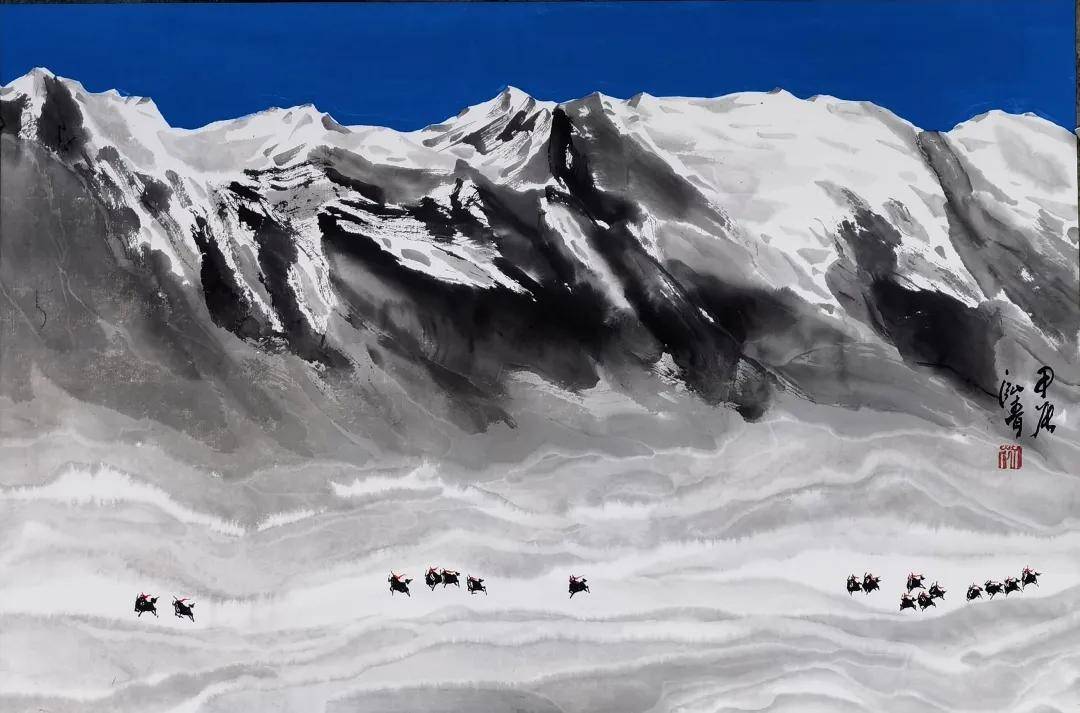

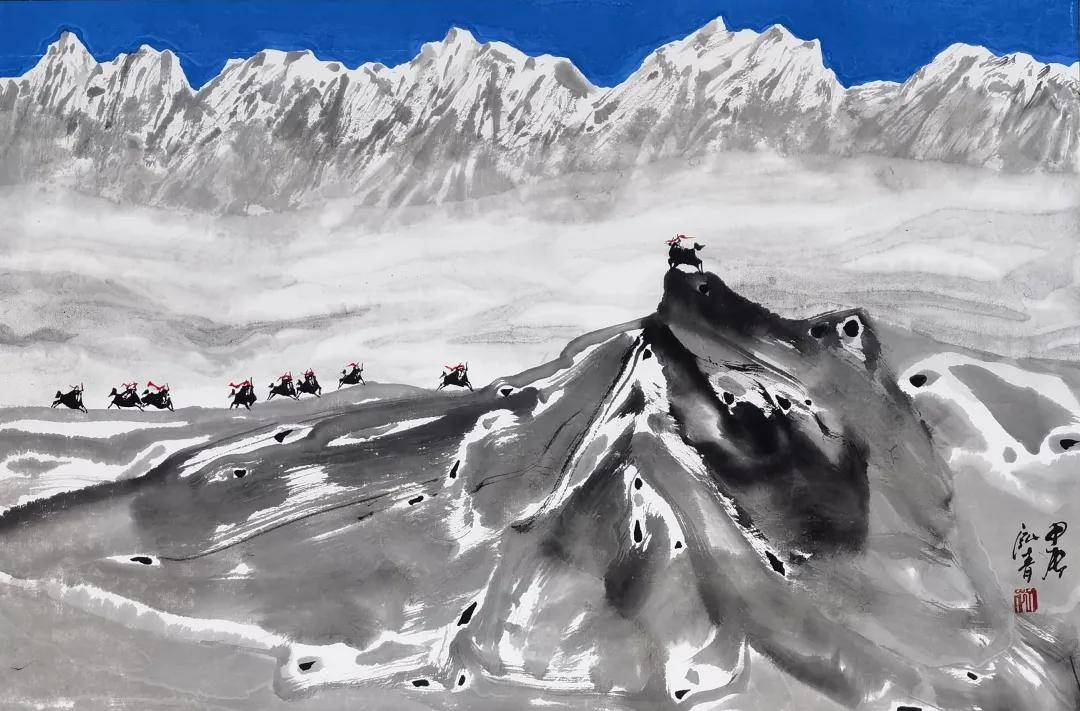

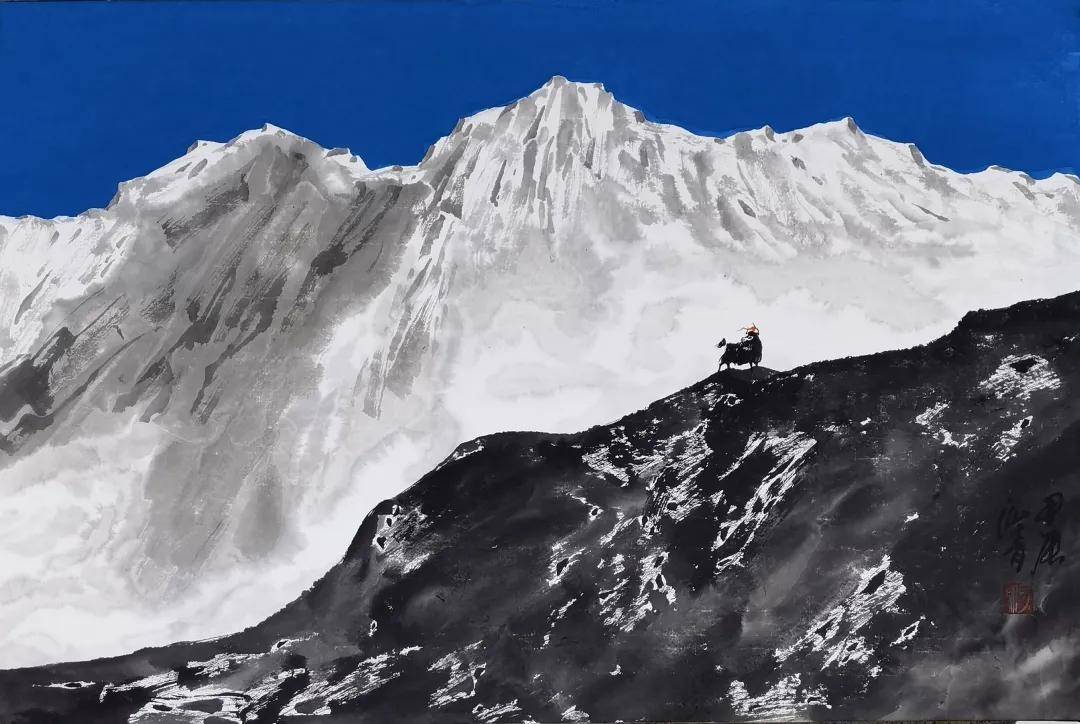

我曾请教过初先生:为什么喜欢画牦牛?他的回答是:来自对青藏高原的感动。那片被称为世界第三极的高原为什么能够感动他?因为那里有他敬仰的旷远、深邃、博大、清洁、坚毅和质朴。作为一位画家,在这个时代,他将高原所蕴藏、所彰显的精神本色视为他绘画艺术的追求,而最能代表高原精神的象征物,就是雪山、旷野和牦牛。于是,雪山、旷野和牦牛就成为初先生抒发心声的载体,成为他表达内心感受的艺术符号。

大多数画家都能根据个人心性及偏好选择创作主题,但不是每个人都能有意识地、自觉地理解描述对象所承担的诗情画意及其哲学内涵。画家能否对某一特点的象征物做出独特的、精致的艺术再现,并以个人化的笔墨给予美学阐释,是很难的。对情感之寄托物的艺术再现不是简单的拟物,不是对既有存在的临摹,而是给予迥异于他人的、近乎唯一的叙述和理解。初先生笔下的牦牛有三个特点:雄健——不是唯唯诺诺的、逆来顺受的家畜,不是一般的耕作动力,也不是招徕游客的工具,他笔下的牦牛是自由的、狂放的、健美的符号,并因此拥有了独特的诗意。其次,他笔下的牦牛都是富于动感的。奔跑中的动物比呆立不动的,要难画得多,前者拥有运动的逻辑,许多元素因移动而发生变化,不是那种专门等人描摹写生的模特儿牛。即使凝立于荒山大雪中的静态牦牛,也能看到与大自然抗争的生存意志,让人感叹生灵的倔强与坚强。三,初先生的牦牛,不论是单个的还是成群的,都与大自然融为一体。它们立于旷野,那是坚实的大地,以此道出牦牛与天地的关系。它们成群结队,纵横驰骋,依托远方的雪山和无际的高原,从那里发现和描述牦牛的精神。咆哮的江河为牦牛发出声音,无边的草原阐释着万物相互依存的哲学要义,浑然一体,给人以自由奔放的启发。

以上三点,不是所有画牛的人都能做到的。

初敬业先生是大学美术系教授,兼通中国画和西画。他对欧洲艺术不仅有系统深入的学术功底,其油画作品既别致,也很精美。2019年,我曾在福瑞德美术馆和滨河西岸一家画廊欣赏过他的油画作品,心生钦佩。他笔下的形象(如女人体)都是经过大胆的艺术处理,角度微妙,笔触肯定,以相当独特的方式展现了人体的美。我由此联想到现代艺术史上的一种观点:现当代许多重要的艺术家大都兼备中西画修养,技能扎实,视野开阔,而且注意融合不同艺术元素使之成为个人独特性的营养。为什么会出现这样的现象呢?我以为:艺术需要多重营养,需要兼收并蓄,需要广集博取,这样才能成长得更健康。其次,正因为不同形式的艺术在理论和实践上的冲突,让艺术家找到了创新的激情、切口和路数。

艺术营养的双重性可以这样理解,中国画给予人的是内敛、诗意和情调,还有独特的笔墨技法。西画讲究造型、透视和色彩,给人带来更强强烈的质感、更微妙的细节,更融合的色彩,还有中西艺术都很讲究的结构关系的相互性。于是,那些兼备中西绘画技能的画家不仅获得(或说继承)中国文人的笔墨趣味、情感寄托和结构的恬适感,也获得了西方文化崇尚的自由奔放、情调个性以及讲究标新立异的志趣。有了这些元素的滋养,此类画家往往会展现出视野宽阔、游刃有余、笔墨潇洒的特点,也因此避开了苍白、老旧和重复。

艺术家找到托物言志的爱好并不难,但要形成风格,则不易。这里既需要学识,需要悟性,甚至需要天赋。我觉得,初敬业选择雪山牦牛和他的个性气质多少有些关系。他豁达爽朗,对人充满善意,坚毅而质朴,这样的人选择雪山、旷野和牦牛作为托物言志的符号,是适宜的。客观上说,过去的四十年,各种不同艺术风格在中国得到介绍和推广,自由和开放为画家提供了宽松的环境。初敬业是一位真诚而且明亮的艺术家,他对绘画充满热情,积极参与当代生活,努力将艺术分享给社会,而不是蜷曲在个人情趣中自怜自叹的小画家。同样的时空并不能让每个艺术爱好者都成为优秀艺术家,这里有价值追求的区别,有笔墨悟性的高低,也有个人志趣的选择,等等。豁达开朗的个性,全面的专业技能,丰富的人生经历和高远的审美旨趣,造就了初敬业先生现在的艺术风格。初先生正在兴旺时期,他的艺术前途是光明的,远大的。

初敬业作品雅赏